2014年5月23日 更新

老後に必要なお金のうち、医療費と同じくらい重視しておきたいものが介護費です。介護のレベルや期間によっては、本人はもとより、家族にも大きな負担となる可能性があるからです。

2000年にスタートした介護保険では、介護が必要なレベルを認定し、それに応じたサービスと利用限度額を設けています。

介護保険の対象となるのは、40歳以上で、下記の「第1号被保険者」または「第2号被保険者」のいずれかの条件に当てはまる人です。

第1号被保険者

65歳以上で、お住まいの市町村から「要介護」または「要支援」の認定を受けた人

第2号被保険者

40歳以上65歳未満で、特定の病気(初老期の認知症や脳血管障害など)があって、お住まいの市町村から「要介護」または「要支援」の認定を受けた人

「要介護」または「要支援」の認定を受けるには、お住まいの市町村に申請を行い、介護認定審査会による審査をクリアする必要があります。認定の有効期限は最長で12ヵ月なので、引き続き介護保険を利用する場合は更新申請を行います。

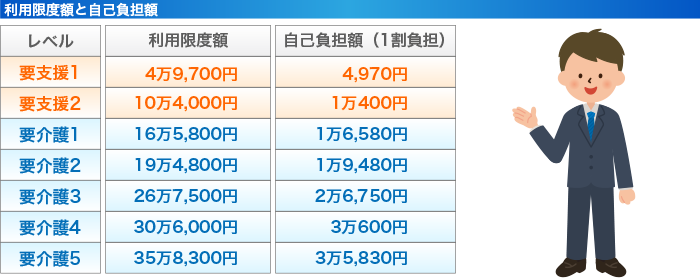

介護保険には「要介護度」と呼ばれるレベルがあり、そのレベルに応じて利用できる限度額が決まります。

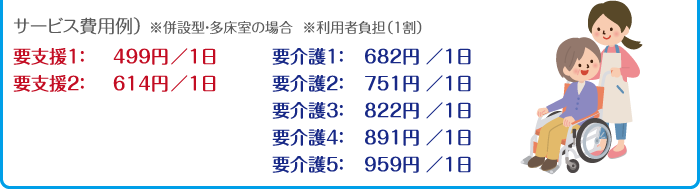

要介護度が高いほど利用限度額が高くなり、その限度額以内であれば自己負担額は1割です。ただし、介護保険には含まれていないサービスを利用したり、限度額を超えたりすると全額自己負担になります。

サービスの大まかな内容は、 などです。

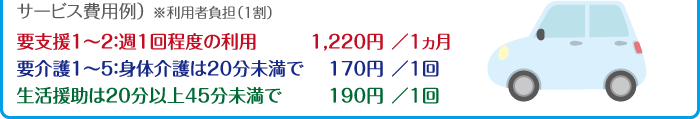

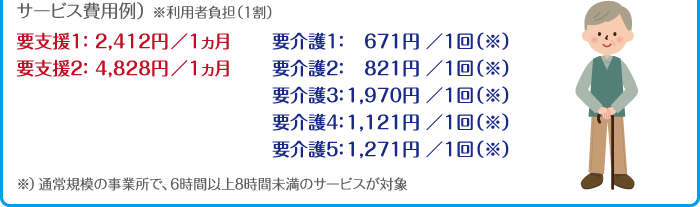

具体的な例を挙げて紹介しましょう。

※利用者負担(1割)の費用は、お住まいの地域区分により異なります。

介護サービス利用者が、自宅で可能な限り自立した日常生活を送るためのサービスです。訪問介護員(ホームヘルパー)による食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物などの生活支援を受けます。

介護サービス利用者が、通所リハビリテーションの施設(老人保健施設や病院など)に通い、食事・入浴などの日常生活の支援や生活機能向上のための機能訓練などのサービスを受けます。

利用者が自宅にこもりがちになるのを防ぎ、身体機能の衰えを防いでリフレッシュしたり、家族(介護者)の負担を軽減したりするためのサービスです。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所して、入浴や食事などの日常生活の支援や機能訓練などを受けます。

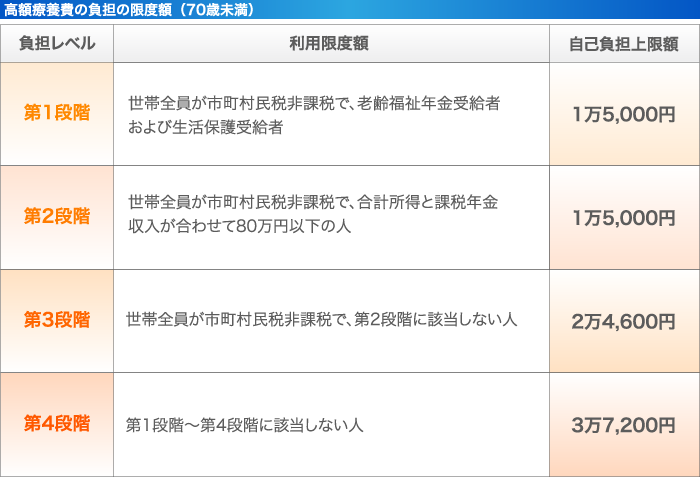

1ヵ月あたりの介護サービスの1割負担の金額が上限額を超えると、所得に応じて「高額介護サービス費」としてキャッシュバックされる制度も用意されています。同じ世帯に介護保険利用者が2人以上いる場合は、それぞれの利用者負担の合計金額が上限額を超えると受給が可能です。

【関連記事】

コラムを探す

新着コラム

最終更新日 2026年1月8日

- 作業効率がよく使いやすいキッチン、調理をしながら家族との会話が弾むキッチンなど、理想のキッチンをつくるために知っておきたい基本の知識をまとめました。

- 土地の購入や売却、投資などを考えたときに、気になるのが地価(土地の価格)です。街の地価が変動する要因や、価格の相場を知る手がかりを学んで、安心の取引を行いましょう。

- 冬場に多い「ヒートショック」。あなたの家は大丈夫でしょうか?「冬のリビングは暖房がきいて暖かいけれど、廊下に出ると冷気でヒヤッとする…」そんな家は要注意!ヒートショックが起こりにくい家づくりの工夫で、寒い冬でも快適に過ごしましょう。

- 中古マンションは魅力が多い一方で、経年による建物や設備の劣化は避けられず、管理状態の良し悪しが資産価値に影響するなど、注意点があるのも事実。購入してから後悔しないために、中古マンション購入前に確認すべきポイントを押さえましょう。

- 都内近郊の住まい探しは、土地の広さ・住環境のよさ・コスト面など、23区にはないメリットがいくつもあります。都内近郊の人気エリアやおすすめエリアの特徴、交通利便性や平均価格など、住みたい街が見つかるヒントをお伝えします。

- 現在返済中のローンよりも低金利のローンに借り換えをすれば、支払う利息の負担を減らすことができます。借り換えに向いているケースの見極めや、借り換え時の注意点など、住宅ローンの賢い借り換え術をマスターしましょう。